《Tumor公社》 肿瘤医学开放式媒体平台,打造肿瘤医学领域一站式解决方案,致力于为用户公众及患者提供及时、全面的肿瘤资讯、科普知识。看百科、找医生、指南分享、搭建医生与患者、患者与患者之间的桥梁,让更多人了解肿瘤、认识肿瘤、助力健康中国2030规划纲要,推动全面科学素质普及,共建肿瘤医学科普生态圈。

专注肿瘤专家报道,专注肿瘤人文报道,全面、细致、详实的让你了解每一位肿瘤领域大咖。

中国抗癌协会早癌筛查科普教育基地官方账号

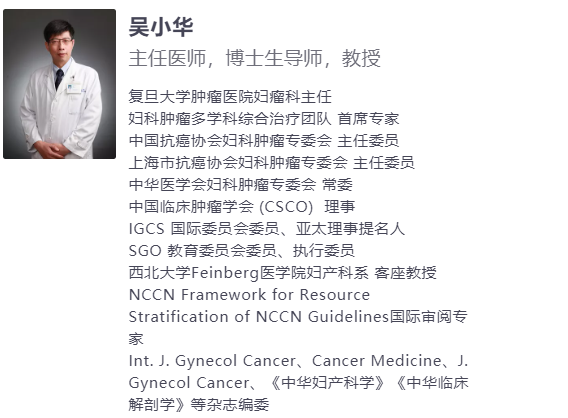

子宫内膜癌是常见的妇科恶性肿瘤之一。高危类型及发生子宫外转移的患者往往预后不佳,精准医学的发展为更多患者的诊疗带来了获益。为促进个体化精准医学的发展,提升国内子宫内膜临床诊疗水平,中国抗癌协会妇科肿瘤专业委员会联合中华医学会病理学分会、国家病理质控中心共同编写了《子宫内膜癌分子检测中国专家共识》,并于2021年12月24日在线举办发布会。【肿瘤资讯】特邀复旦大学附属肿瘤医院吴小华教授进行专访,深入阐述共识编写的背景,共识的亮点和对临床实践的指导意义。

《子宫内膜癌分子检测中国专家共识》发布,贯彻子宫内膜癌精准治疗理念

吴小华教授:大多数子宫内膜癌,确诊时病灶位于子宫体内,属于早期,预后较好。但是20%~30%的子宫内膜癌,预后不佳,需要更为积极和精准的治疗策略。2013年根据TCGA多组学研究结果,把子宫内膜癌分成4型,包括POLE突变型,高度微卫星不稳定(MSI-H)型,高拷贝数型和低拷贝数型。近几年,美国国立综合癌症网络(NCCN)、欧洲妇科肿瘤学会(ESGO)等指南都把子宫内膜癌分子分型写入指南。共识正是在这个背景下提出来的,拟解决临床的3个重要问题:第一个问题是解决占子宫内膜癌~4%的林奇综合征,通过筛查,达到早期发现和早期治疗的目的,让患者及其亲属受益;第二个问题是明确子宫内膜癌的分子分型,根据分子分型制定精准辅助治疗策略和精准评估预后;最后是希望在转移或复发的子宫内膜癌患者中,通过生物标志物的检测,运用靶向治疗和免疫治疗提高生存获益。这就是编写《子宫内膜癌分子检测中国专家共识》的初衷。

全面融会,紧跟前沿,共识旨在提高国内子宫内膜癌诊疗水平

吴小华教授:这是国内第一部子宫内膜癌分子检测方面的共识性文件,由中国抗癌协会妇科肿瘤专业委员会、中华医学会病理学分会和国家病理质控中心共同制定。共识有19页,收录了117篇文献,在专家共识中可算是宏篇大作。共识有两个方面的亮点:第一是全面,第二是前沿。

“全面”是指共识覆盖了最新的基础研究和临床研究,我们对这些研究都进行了查阅和分析,将其中最重要的成果进行消化、吸收和整理,形成了共识推荐。同时,对于国外的重要指南,也筛选了其中对国内医疗工作者有指导作用的部分重要内容。

“前沿”是指共识的先进性和时效性。共识中的部分内容,比如说林奇综合征的筛查采用单组织检测的方法等,都是采纳国际上最先进、更为科学的研究成果,目前较少应用于国内的临床和病理工作中,善学者假人之长以补其短,我们不断探索和学习国内外的先进方法和经验,以快速提高国内整体的诊疗水平。

分子分型有助于准确评估预后,制定辅助治疗方案

吴小华教授:子宫内膜癌分子分型最重要的临床意义可以归为两点:评估预后,制定辅助治疗策略。2020年ESGO指南已经把分子分型和传统病理分型的危险因素进行结合,将子宫内膜癌分成低危组、中危组、中高危组和高危组,以及晚期转移组,每一个分组的定义在共识中都有明确说明。对于早期患者,分子分型可以提升其复发风险评估的准确性。与传统的临床决策相比,分子分型对POLE突变型和P53异常型的患者影响最大。Ⅰ~Ⅱ期POLE突变型患者,即使是G3,预后都很好,可以省略辅助治疗。而对于P53异常患者,Ⅰ~ⅣA期都被定义为高危组,需要进行积极的辅助治疗。可见分子分型对高危患者复发风险的评估和辅助治疗的选择进行了重要补充。

目前还有一些重要的分子分型临床研究即将和正在开展,期待这些研究在预后风险评估,指导辅助治疗等方面积累更多的高质量数据,特别是中国的数据,从而完善子宫内膜癌分子分型的临床应用。

生物标志物检测富集靶向免疫获益人群

吴小华教授:随着基因检测技术的发展,免疫治疗和靶向治疗为复发转移和高危子宫内膜癌患者提供了更多更有效的治疗选择。免疫治疗中,已经获批用于子宫内膜癌的药物主要是针对PD-L1靶点的单克隆抗体,获批的伴随诊断生物标志物包括错配修复缺陷(dMMR)/MSI-H和高肿瘤突变负荷(TMB-H)。目前已获批的靶向治疗药物有拉罗替尼,恩曲替尼,针对靶点为NTRK基因融合突变。还有临床试验表明,在卡铂和紫杉醇的基础上联合曲妥珠单抗可以使HER2扩增的子宫内膜浆液性癌患者获益。

此外,还有一些泛癌种临床研究展示了靶向药物对于携带某些致病基因突变的子宫内膜癌有良好的疗效。比如说PIK3CA、KRAS、AKT1、FBXW7和PTEN等基因突变,FGFR2的重排或融合等靶点,这些生物标志物和靶向药物的研究,为子宫内膜癌患者提供了更多的获益可能和临床研究的入组机会。