《Tumor公社》 肿瘤医学开放式媒体平台,打造肿瘤医学领域一站式解决方案,致力于为用户公众及患者提供及时、全面的肿瘤资讯、科普知识。看百科、找医生、指南分享、搭建医生与患者、患者与患者之间的桥梁,让更多人了解肿瘤、认识肿瘤、助力健康中国2030规划纲要,推动全面科学素质普及,共建肿瘤医学科普生态圈。

专注肿瘤专家报道,专注肿瘤人文报道,全面、细致、详实的让你了解每一位肿瘤领域大咖。

中国抗癌协会早癌筛查科普教育基地官方账号

肺癌是居全球恶性肿瘤发病率第2位、死亡率第1位的恶性肿瘤[1]。据统计,2020年我国肺癌新发病例约82万例,死亡病例约72万例,其发病率和死亡率位居恶性肿瘤首位[2]。

非小细胞肺癌(non-small cell lung cancer, NSCLC)是临床最常见的肺癌类型,占所有肺癌的85%[3]。BRAF是丝裂原活化蛋白激酶(mitogen-activated protein kinase, MAPK)/细胞外信号调节激酶(extracellular signal-regulated kinases, ERK)信号通路的关键分子[4,5]。BRAF突变最初在黑色素瘤中发现,随后在结直肠癌、甲状腺乳头状癌和肺癌等多种肿瘤中检测出BRAF突变[4,6,7]。NSCLC中BRAF突变率为1.5%~5.5%[8,9],其中以BRAF V600突变最为常见,占所有BRAF突变类型的30%~50%[10,11]。BRAF突变是晚期NSCLC患者的不良预后因子之一[12,13]。研究显示,BRAF突变NSCLC患者接受常规化疗或免疫治疗的临床获益有限[14,15]。虽然BRAF抑制剂单药靶向治疗BRAF V600突变NSCLC患者展现出抗肿瘤活性,但其治疗效果仍不理想[16]。而BRAF抑制剂(达拉非尼)与丝裂原活化细胞外信号调节激酶(mitogen-activated extracellular signal-regulated kinase, MEK)抑制剂(曲美替尼)联用在初治和经治的BRAF V600E突变NSCLC患者中均表现出较好的疗效,客观缓解率(objective response rate, ORR)分别达到64%和63.2%[13,17]。基于此,美国国家综合癌症网络和欧洲医学肿瘤学会NSCLC指南将达拉非尼与曲美替尼联合方案分别作为BRAF V600E突变(ⅡA级推荐)和BRAF V600突变(ⅢA级推荐)晚期或转移性NSCLC患者的首选治疗方案[18,19]。中国临床肿瘤学会NSCLC诊疗指南(2022版)也将达拉非尼联合曲美替尼方案作为BRAF V600E突变晚期NSCLC一线治疗的Ⅱ级推荐[20]。

BRAF突变NSCLC发病率低,且无特异性临床表现,因此,在临床实践中选择合适、准确和快速的检测方法,全面筛选出适合靶向药物治疗的目标人群具有重要的临床意义。为规范BRAF突变的检测与治疗,中国抗癌协会肺癌专业委员会组织肿瘤科、呼吸科、胸外科和病理科等肺癌领域专家,基于最新的循证医学证据和临床实践经验,经过多次讨论与修改后形成本共识。

一、共识形成方法

1.专家组成员:

本共识由中国抗癌协会肺癌专业委员会发起和组织撰写,制定工作组由中国肺癌领域多位专家组成,包括肿瘤科专家、呼吸科专家、胸外科专家和病理科专家等。核心专家组成立时间为2022年11月1日,2022年12月8日召开共识讨论会。2022年12月在国际实践指南注册中心完成注册,注册网址:http://www.guidelines-registry.cn/,注册号:PREPARE-2022CN818。

2.文献检索:

本共识的文献检索数据库包括Pubmed、Embase、Cochrane、中国知网、万方数据知识服务平台和中国生物医学Sinomed,英文检索词以"Non-small cell lung cancer/NSCLC"和"V-Raf murine sarcoma viral oncogene homolog B1/BRAF"为主;中文检索词以"非小细胞肺癌/NSCLC"和"BRAF"为主。检索时间为建库至2022年11月4日。纳入研究涉及BRAF突变NSCLC相关的系统性综述和荟萃分析、随机对照研究、队列研究、病例对照研究和病例报告等,剔除重复文献、述评、编辑点评、来信、新闻报道以及后续未发表于同行评审期刊的会议摘要。

3.证据质量和推荐分级:

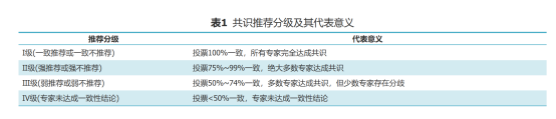

本共识采用专家组投票的形式决定意见推荐分级,将推荐分级分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级,推荐分级及其代表意义见表1。

二、BRAF突变肺癌的分类及其临床特征

BRAF突变是晚期NSCLC患者的不良预后因子之一。BRAF突变可基于信号通路机制和激酶活性分为3个不同的功能类别:Ⅰ类为非RAS依赖型单体,具有高BRAF激酶活性,涉及密码子600(如V600E、V600K、V600D等);Ⅱ类为非RAS依赖型二聚体,具有中等或高BRAF激酶活性,涉及600以外的密码子(如K601E、L597V/Q/R、G464V);Ⅲ类为RAS依赖型二聚体,激酶活性受损(如G596R、N581Y/S/I、D287Y)[21,22]。NSCLC中BRAF V600类突变约占所有BRAF突变类型的30%~50%,BRAF V600突变又以BRAF V600E突变最为常见(约90%)[10,11]。一项中国BRAF突变NSCLC患者临床病理特征的研究显示,与非BRAF突变患者(948例)相比,BRAF突变患者(28例,其中V600E突变24例)中肺腺癌(分别为89.3%和70.6%,P=0.048)和从不吸烟的患者(分别为78.6%和56.7%,P=0.019)比例更高,两组患者在首次诊断时的年龄、性别、种族、有无转移或疾病分期上差异无统计学意义[12,23]。

不同BRAF突变类型的组织病理学特征存在差异。Marchetti等[24]的研究显示,在其所纳入的NSCLC患者中,有80% BRAF V600突变型患者的肿瘤组织表现出微乳头状组织型,而BRAF非V600突变的肿瘤组织学异质性更强,仅有12%的患者表现为微乳头状特征。Kinno等[25]的研究显示,BRAF V600突变型NSCLC患者多表现为肺腺癌[96.2%,仅1例(3.8%)为鳞状细胞癌(鳞癌)],BRAF V600和BRAF非V600突变型NSCLC患者中分别有50%和44%的患者肿瘤组织表现为乳头状或微乳头状组织类型。

不同BRAF突变类型患者的性别和吸烟状态也存在差异。一项研究通过回顾性分析8 405例中国Ⅰ~Ⅳ期NSCLC患者血浆或组织样本的测序数据,结果显示,BRAF V600突变多发生于女性[11]。此外,BRAF V600突变可能在轻度或无吸烟史的患者中更常见,而BRAF非V600型突变则多出现在重度吸烟者中[26]。BRAF V600突变是肺癌患者预后较差的因素之一[24]。目前尚无研究BRAF突变类型与年龄、种族或疾病分期相关性的报道。

三、BRAF基因突变肺癌的检测

1.BRAF基因突变检测的适宜人群:

一项关于中国NSCLC患者的调查研究对1 680例患者进行多重RT-PCR检测,结果显示,BRAF突变检出率为1.7%,与所有非BRAF突变患者相比,BRAF突变患者肿瘤进展更迅速,表明BRAF突变与NSCLC患者不良预后显著相关[23]。虽然BRAF突变在NSCLC患者中的发生率相对较低(1%~5%)[4],但由于肺癌的整体患病率高,故BRAF突变NSCLC仍存在巨大未被满足的检测和治疗需求。BRAF基因突变主要在肺腺癌或含腺癌成分的肿瘤中常见[27]。肺腺癌患者术后存在复发风险,分子分型可直接指导复发肿瘤治疗方案的选择。因此,对于诊断为肺腺癌(包括含腺癌成分)的患者需进行包括BRAF基因在内的分子检测。诊断为肺鳞癌的患者,也有一定比例存在驱动基因突变,并能够从靶向治疗中获益[5,28]。因此我们推荐诊断为晚期NSCLC(包括鳞癌)的患者均进行BRAF基因检测,以期筛选出BRAF阳性患者获得更好的治疗选择。BRAF分子基因变异在肺鳞癌和大细胞肺癌等中也有报道,部分患者可从BRAF靶向治疗中获益。一项回顾性队列研究中纳入接受靶向药物治疗的16例中国BRAF V600突变NSCLC患者,包括1例肺鳞癌患者,其中9例患者使用维莫非尼,2例使用达拉非尼,5例使用达拉非尼联合曲美替尼治疗,治疗结束后10例患者获得部分缓解,整体ORR为66.7%[14]。另一项研究报道1例57岁有哮喘病和吸烟史的女性确诊为肺大细胞神经内分泌癌脑转移伴BRAF V600E突变,患者接受达拉非尼联合曲美替尼双靶治疗10周后获得部分临床缓解,患者持续接受双靶治疗并在脑肿瘤切除术后超过1年肿瘤未复发[29]。

推荐意见1:所有经病理学诊断为肺浸润性腺癌(包括含腺癌成分)的患者均应进行BRAF基因突变检测。对于晚期NSCLC患者,BRAF基因检测能够有效筛选BRAF抑制剂获益人群(推荐分级:Ⅰ级)。

2.BRAF基因突变检测的实验室和技术人员要求:

检测实验室室内质控的主要目的是确保实验步骤准确、实验结果可靠和有效。室内质控往往包括设立阴性及阳性对照、检测方法比对、新试剂性能验证及定期抽检等[30]。进行BRAF基因突变检测的实验室应符合国家实验室生物安全有关规定,并通过国内外相关机构的认证,符合国内外卫生管理机构的质量标准[31]。实验室应定期参加相关技术的质控项目(每年至少2次),例如国内国家病理质控中心和国外欧洲分子遗传实验质控网等室间质评项目[30,32]。检测人员应接受过严格的上岗培训,并获得相关二代测序(next-generation sequencing, NGS)或PCR上岗证书。检测人员应熟练掌握检测技术,严格按照标准操作规程进行操作[32]。

3.BRAF基因突变检测的标本类型:

国内外权威指南和共识均推荐优先选择组织标本用于检测BRAF基因突变[5,30,32]。肺癌肿瘤组织检测标本通常来源于手术、CT引导下肺穿刺、胸腔镜、纤维支气管镜、超声支气管镜和淋巴结穿刺活检等[30]。当组织检测无法实现时,可考虑采用液体活检对BRAF基因突变进行检测[5]。液体活检指在血液或身体分泌物中进行癌细胞检测的过程,血液检测是临床上最常见的液体活检[33]。液体活检通常检测循环肿瘤细胞(circulating tumor cell, CTC)、循环肿瘤DNA(circulating tumor DNA, ctDNA)、外泌体、微小RNA、外周血循环RNA、肿瘤培养的血小板和循环肿瘤血管内皮细胞,其中CTC、ctDNA和外泌体是较常检测到的生物标志物[34]。血液或脑脊液的液体活检对比组织标本往往灵敏度较低[35],但液体活检能够克服肿瘤组织瘤内异质性,有利于肿瘤治疗过程中基因状态的动态监测[36]。

在进行分子检测之前,建议确定检测样本中肿瘤细胞的相对比例,以评估后续检测结果的可靠性[37]。采样时应尽可能多的收集肿瘤组织,当组织不足或无法检测时,通常使用液体活检进行补充[38]。

推荐意见2:建议优先选用组织标本进行BRAF基因突变检测,若组织标本获取困难,可考虑使用液体活检补充检测(推荐分级:Ⅰ级)。

4.BRAF基因突变的检测方法:

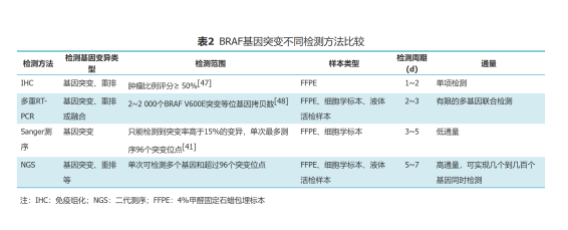

BRAF V600突变是肺癌中最常见的BRAF突变,约占NSCLC BRAF突变的30%~50%[11,39]。目前,可用于BRAF突变检测的方式主要包括多重RT-PCR、NGS、Sanger测序和免疫组化(immunohistochemistry, IHC)等[40]。有研究者分别使用Sanger测序、多重RT-PCR、NGS 3种检测方法对138例NSCLC肿瘤组织样本进行平行检测,结果显示,多重RT-PCR和NGS检测方法的灵敏度和准确性均高于Sanger测序,且多重RT-PCR和NGS检测显示出相似的灵敏度和特异度,检测结果具有高度一致性[41]。有研究者对多个癌种中具有BRAF突变的779例中国患者的组织样本进行Sanger测序、多重RT-PCR和IHC检测,证实IHC(VE1单克隆抗体)对BRAF V600E突变的灵敏度和特异度分别为100%和99%[42]。另有学者使用BRAF突变特异性IHC(VE1单克隆抗体)检查了117例具有BRAF突变的NSCLC肿瘤样本,包括30例非V600突变样本,IHC结果显示,非V600突变样本为阴性,而所有V600突变样本均为阳性,表明IHC (VE1单克隆抗体)法检测NSCLC患者BRAF V600突变是特异性的,在临床实践中可作为NSCLC患者BRAF V600突变的有效筛选工具[43]。多重RT-PCR和NGS对于基因突变的检测具有更高的灵敏度和准确性,而IHC具有操作简单和检测周期短的优势,可以作为筛查的补充手段[44]。IHC法检测BRAF V600突变主要基于显色染料技术平台,使用最为广泛的抗体为重组BRAF突变特异性抗体(VE1单克隆抗体)[45]。上述几种检测方法可检测的基因突变类型、检测范围和优缺点见表2[30,46]。

推荐意见3:建议优先选用NGS或多重RT-PCR作为BRAF基因突变检测方法,IHC可作为补充筛查(推荐分级:Ⅰ级)。

四、BRAF基因突变NSCLC的治疗

(一) BRAF V600突变NSCLC患者的治疗

1.化疗:

化疗是NSCLC患者较为常用的治疗方法之一,而BRAF突变NSCLC患者对于化疗的获益有限。目前,化疗对于BRAF V600突变NSCLC的探索多以回顾性分析为主,尚无前瞻性临床研究数据。中国一项多中心、回顾性研究共纳入在22个中心接受治疗的65例NSCLC患者,其中54例携带BRAF V600突变,11例携带BRAF非V600突变;接受的一线治疗包括化疗(培美曲塞、紫杉醇或吉西他滨)或抗BRAF靶向治疗(维莫非尼、达拉非尼、达拉非尼联合曲美替尼),结果显示,使用含培美曲塞化疗方案的BRAF V600突变患者和BRAF非V600突变患者的中位无进展生存时间(progression-free survival, PFS)分别为5.4(95% CI:1.7~9.1个月)和5.4个月(95% CI:1.3~9.5个月);使用含紫杉醇方案化疗的V600突变患者的中位PFS仅为1.5个月(95% CI:1.1~1.9个月),总体疾病控制率(disease control rate, DCR)为40%;在BRAF V600突变患者中,一线抗BRAF靶向治疗的中位PFS和DCR均优于化疗(中位PFS分别为9.8和5.4个月,P=0.149;DCR分别为100.0%和70.0%,P=0.027)[14]。国外一项前瞻性队列研究对17 664例接受化疗NSCLC患者的分子特征和临床结果进行分析,结果显示,83例BRAF突变患者(66.3%为V600突变)使用紫杉烷类作为一线化疗方案的PFS为4.2个月,提示化疗(尤其是紫杉烷类药物)对于BRAF基因突变的NSCLC患者获益有限[49]。

2.免疫治疗:

以免疫检查点抑制剂(immune checkpoint inhibitors, ICI)为主的免疫疗法是晚期驱动基因阴性NSCLC的重要治疗选择之一,近年来备受关注。但对于驱动基因阳性NSCLC的治疗,免疫治疗疗效尚存争议。对于BRAF V600突变的NSCLC,免疫治疗目前尚无大样本、前瞻性的临床研究数据。在黑色素瘤中,Ⅲ期IMspire研究显示,BRAF V600突变的肿瘤患者肿瘤突变负荷(tumor mutation burden, TMB)水平较低[50],而BRAF突变和低TMB水平的联合评估可预测晚期黑色素瘤患者的不良预后[51]。在NSCLC中,一项回顾性分析显示,BRAF V600突变NSCLC患者(10例)相较于非V600突变NSCLC患者(42例)TMB水平更低,接受免疫治疗的ORR更低(分别为11%和23%),且BRAF V600突变和非V600突变NSCLC患者中位免疫治疗持续时间均较短(分别为1.3和2.2个月)[52]。中国一项多中心回顾性研究收集了4 178例使用ICI单药治疗NSCLC患者的数据,其中6.1%是BRAF突变患者,研究探索了免疫治疗在BRAF突变NSCLC患者中的疗效,结果显示,BRAF V600组患者(5例)的中位总生存时间(overall survival, OS)远低于BRAF非V600组(21例,分别为5和14个月),且差异有统计学意义(P=0.017)[53]。IMMUNOTARGET是一项回顾性分析免疫治疗在驱动基因阳性晚期NSCLC中疗效的研究,纳入了551例各类驱动基因阳性肺癌患者,所有患者至少有1种致癌驱动基因突变,其中BRAF突变患者43例,接受免疫治疗的ORR为24%,中位PFS为3.1个月,中位OS为13.6个月,且研究中BRAF V600突变(17例)与其他类型BRAF突变患者(18例)的生存获益差异无统计学意义[15,54]。以上研究均显示BRAF突变型患者接受免疫治疗获益有限。

3.靶向治疗:

维莫非尼(一种BRAF突变的口服小分子抑制剂)最早批准用于治疗BRAF突变的黑色素瘤。一项Ⅱ期单臂临床试验纳入62例BRAF V600E突变的NSCLC患者,所有患者均接受维莫非尼单药治疗,结果显示,总ORR为37.1%(95% CI:25.2%~50.3%),中位PFS为6.5个月(95% CI:5.2~9.0个月),中位OS为15.4个月(95% CI:9.6~22.8个月);有48例患者(77%)发生3级或4级不良事件(adverse event, AE),包括败血症(5%)、呕吐(5%)、支气管炎(3%)、肺炎(3%)等<sup style="margin: 0px; pa